El sol otoñal, la brisa en la cara y un olor casi imperceptible… a caca mortal. Resulta que oler es inhalar partículas y, en los campos argentinos de mitad del siglo pasado, si esos aerosoles provenían de las heces de ciertos roedores, era una manera bastante segura de contraer lo que se conocía como mal de los rastrojos. A decir verdad, era bastante más común la transmisión por contacto con el propio animal o sus desechos, pero también menos pintoresco. De cualquier manera, esta enfermedad que parecía otra simple gripezinha, mataba a 3 de cada 10 infectadxs y causó estragos en la Argentina de la década del ‘50.

Es que, este mal bautizado con el tétrico nombre de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), afectaba principalmente a hombres de entre 15 y 60 años, que andaban cerca de los restos de las cosechas -rastrojos-, en la región Pampeana argentina. Esto, en un país que basaba su economía en la exportación de las materias primas producidas por estos trabajadores, en esa zona, era una pésima noticia. Humano y sanitario, sí, sí, por supuesto, pero también económico.

Entonces, como suele suceder en estos casos, después de un brote importante en 1958, el Estado argentino inició una campaña para su erradicación y conformó dos grupos de investigación científica. Uno de ellos, con Ignacio Pirosky a la cabeza, en el Instituto Malbrán, logró aislar el virus y desarrollar una vacuna en menos de tres años. Listo, terminado el problema de la Fiebre Hemorrágica, ¿no?

Eh, masomeno… resulta que, aunque hay quienes dicen que la ciencia y la política no tiene nada que ver, en 1962, luego derrocar a Frondizi, el gobierno militar de Guido intervino el Malbran y expulsó a Pirosky por supuestos manejos fraudulentos de fondos aunque bien se sabía que los motivos eran otros, menos confesables. Así, sin pena y sin gloria, el proyecto de la vacuna contra la fiebre hemorrágica quedó suspendido, hasta que la gente importante se dio cuenta del error ¿Fueron los políticos?… no. ¿El periodismo independiente? Tampoco. ¿Los médicos por la verdad? Menos.

Lo que pasó en realidad fue que la Sociedad Rural y algunas vacas gordas de “El Campo” -quizás les suenen conocidos algunos apellidos como Ocampo, Pueyrredón o Blaquier- reclamaron al presidente de facto por las consecuencias de su desaprensión: “Lo de las muertes, vaya y pase. De la parca y los cuernos nadie se salva. Pero con esta excusa ya nadie quiere venir a trabajar por estos lados, y los que lo hacen piden cada vez más plata. No dan los números, Sr. Presidente, necesitamos soluciones”, habrían dicho -palabras más, palabras menos-, los pobres empresarios agrícolas y entonces, ahí sí, se destrabó la lucha contra la FHA.

En esta obsesión de perseguir “judíos y comunistas”, cayó Pirosky, ligó el Malbrán y muchas grandes cosas quedaron inconclusas. Para cuando la Corte se expidió sobre la inocencia del ex-director, ya habían pasado 7 años y el daño estaba hecho. Despidieron a muchxs y truncaron las capacidades del resto, recortando el presupuesto y diezmando sus equipos. Uno de los ejemplos más notorios fue el caso de César Milstein, que había obtenido el cargo de jefe del Departamento de Biología Molecular por concurso y, desde 1961, por primera vez en su vida, cobraba un sueldo por investigar.

Milstein era un tipo de otro planeta, una de esas personas que contagian sus ganas y sus pasiones. Para él, la ciencia era una aventura y, para despuntar el vicio, nunca transitaba los caminos que ya habían andado otrxs exploradores. Creativo, terco, familiero, audaz y brillante, dejó marcas por todos los lugares por los que pasó. Era, además, un todoterreno. En el Malbrán, por ejemplo, lo recuerdan con una mano barriendo células en una placa de Petri y, con la otra, fabricando un banco para el que no tenían presupuesto.

Multifacético, la política fue también algo fundamental para él. Durante sus años de universitario, fue presidente del Centro de Estudiantes y, aunque siempre en este mundo de etiquetas buscan señalarlo como antiperonista, en realidad, se quedan cortxs. Era anarquista, así que, para él, Perón se parecía bastante a lxs fascistas, pero tampoco le gustó el régimen que lo derrocó ni el que volteó a Frondizi. Concretamente, este último, la autodenominada “Revolución Argentina”, fue el que terminó expulsándolo del país, sin retorno.

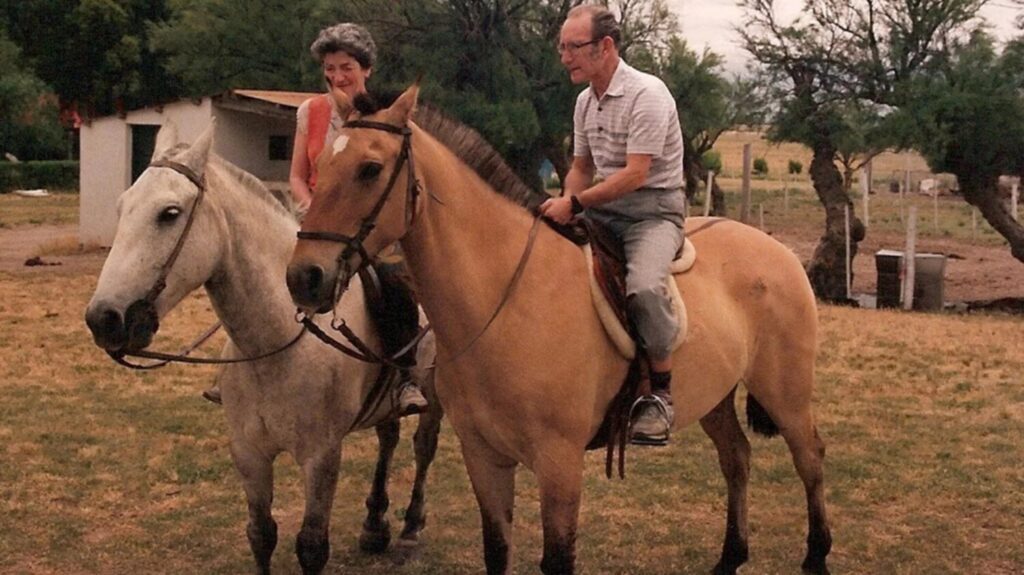

Persecución mediante, el Ministro de Salud del que dependía el Malbrán, lo invitó amablemente a retirarse por la puerta trasera porque -según contaba Milstein una y otra vez- lxs intelectuales y científicxs no tenían lugar en esa Argentina: “todos comunistas y rebeldes”. Sin financiamiento, sin gente que trabajara en sus proyectos, con presiones constantes y con la certeza de que este sería el futuro de la ciencia argentina, no había muchas alternativas. “Así no se puede laburar, nos tomamos el buque”, o algo así, habrían dicho César y Celia -su esposa y colega-, antes de partir a Cambridge, Inglaterra.

No era la primera vez que iban a trabajar en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica (MRC). De hecho ahí Milstein había hecho su segundo (!) doctorado y se había codeado con gente más o menos influyente: “Ayer nos emborrachamos, Celia y yo, en una fiesta muy linda. Resulta que aquí hay un señor que se llama Sanger que se sacó el premio Nobel. El laboratorio estaba todo revolucionado y a la hora del té, llegó la noticia oficial. El Sr. Sanger estaba todo emocionado y nos invitó a tomar champagne y nos tomamos 80 botellas de champagne francés”, le contó César a su hermano en una carta, desde Cambridge, en 1958. Y como para no andarse con chiquitas, este tal Frederick Sanger se convirtió, en 1980, en la cuarta persona en obtener dos Nobel en el mundo; esta vez, por una pavada; apenas desarrolló el método de secuenciación genética que sirvió de base para proyectos tan ambiciosos como el Genoma Humano.

Ante semejante panorama, sólo quedan dos alternativas: hacer la plancha a la sombra de quienes nunca alcanzarás o recoger el guante. Y Milstein no era de lxs que se van al mazo tan fácilmente. Así, rodeado de mentes brillantes y con un presupuesto a la altura de las circunstancias, a mediados de los ‘70, junto al alemán George Köhler -a quien estaba dirigiendo en su doctorado-, descubrieron algo que cambiaría el mundo. Mientras estudiaban unas células del sistema inmune -linfocitos-, tratando de entender cómo es que producen distintos anticuerpos específicos para atacar diferentes amenazas, se encontraron con la dificultad de que estas células morían muy rápido en cultivo -o sea, en el laboratorio-. Entonces se les ocurrió lo impensable.

Si algo repiten todas las personas que trabajaron con Milstein es la pasión que tenía el argentino -como buen argentino- por discutir todo. Para él, en el debate, en la dialéctica estaba la clave del éxito. A veces lo llevaba demasiado lejos, quizás, y podía dar vueltas durante una jornada completa alrededor de una frase de un paper, y hasta escalar en los decibeles del intercambio por una simple palabra. Del mismo modo, cuando se les ocurría una idea y querían ir rápido a ver qué pasaba con eso en el laboratorio, él los frenaba en seco: “¿para qué arruinar la diversión? Si hacemos el experimento tendremos la respuesta, pero es más divertido discutirlo”. Bueno, parece que tan equivocado no estaba.

Entre esas divagaciones de escenarios imaginarios donde todo era posible, se les ocurrió combinar los efímeros linfocitos con una célula tumoral que, por definición, es virtualmente inmortal -si no se la ataca-. Hicieron el experimento, a ver qué pasa, y lo lograron ¡en el primer intento!: crearon una célula híbrida que mantenía las propiedades de las que le dieron origen. Estos anticuerpos monoclonales -como los llamaron- podían producir el anticuerpo específico y, además, vivían y se reproducían indefinidamente.

O sea, algo así como unx guerrerx inmortal. Como si San Martín hubiese conocido a Mirtha Legrand en sus años mozos y juntxs hubiesen concebido a unx hijx que heredara la gallardía del padre, la longevidad de la madre y, de yapa, tuviera la capacidad de clonarse a sí mismo. Impresionante. “Esta vez creo que hicimos algo interesante”, le dijo en esas vacaciones a su hermano.

Brindis, cháchara, trabajo aceptado en Nature, charla en el MRC y… ¿la patente? Bien, gracias. Es que, como dijo años después, “estábamos muy verdes en el tema de las patentes”. Bueno, Tony Vickers, un científico que trabajaba en la MRC, les propuso ayuda con el tramiterío para registrar el hallazgo. Había que asentarlo antes de que se imprimiera la revista porque la ley británica no permitía patentar desarrollos ya publicados. Pero, vos viste cómo es la burocracia, acá, en Cambridge y en China. El organismo responsable de dar el ok se demoró un poco y, al fin y al cabo, decidió que no era algo tan importante, no le veía la veta comercial.

Entonces, todo siguió como si nada y salió la publicación en Nature. Los investigadores compartieron sus resultados y técnicas con colegas, como se hacía en esa época, con la condición expresa -escrita de puño y letra por Milstein en una nota que se enviaba adjunta- de que ninguno de sus resultados fueran patentados ni transferidos a terceros sin autorización.

Todo muy lindo hasta que un señor llamado Hilary Koprowski rompió el pacto de caballeros y patentó dos anticuerpos monoclonales en Estados Unidos. Este científico, que había sido ninguneado, birlado, difamado y omitido por sus colegas en la lucha contra la polio años antes; había aprendido que en la ciencia como en la vida, cocodrilo que se duerme es cartera (¿no conocés la historia? Acá va, Entre tanta ciencia es servicio).

“A mí nadie me avisó que esto no se podía hacer, ví la oportunidad y aproveché. Lo de las notitas, es chamuyo”, aseguró Koprowski y, en verdad, Milstein nunca encontró la carta en la que aquel aceptaba los términos. Junto a otros papeles importantes, la misiva se esfumó misteriosamente de los archivos que atesoraba en su laboratorio, pero sí hay muchas otras, de ida y vuelta con colegas -incluido el el mismísimo apropiador- que apoyan la teoría de César y una certeza colectiva de que la treta, efectivamente, existió.

Cuando la líder del Partido Conservador Británico, que meses después se convertiría en la Primera Ministra, Margaret Thatcher, se enteró que les habían chafeado la gallina de oro, la historia se puso todavía más picante. Como no se pueden reproducir los epítetos lanzados contra Milstein y Köhler, citamos las palabras oficiales, más educadas pero no más amables: “Parece que hay una falta de conciencia en la práctica de las obligaciones sobre los receptores del dinero del gobierno y de los derechos del NRDC. Esto debe ser remediado». Y, con la simpatía que tan querida la hace entre nuestrxs compatriotas, inició acciones legales contra estos dos inmigrantes que vivían de la teta del Estado. Claro, tampoco era cuestión de asumir que la impericia estatal británica, almidonada en sus costumbres de gentleman de mesa redonda, había sido burlada por el clásico espíritu pragmático de sus discípulos estadounidenses. Y es que, aún tratándose de piratas, ahí también el alumno supera al maestro.

Pero hay que desdramatizar, tampoco era para tanto señora, ni que estuviera ante una herramienta que revolucionaría la biomedicina. Hoy los anticuerpos monoclonales casi ni se usan, no se preocupe, apenas en algunas aplicaciones: sensores que detectan desde enfermedades hasta embarazos en pruebas caseras (el famoso EvaTest), tratamientos para contrarrestar los rechazos en injertos y trasplantes, terapias contra diferentes males -principalmente cáncer- e, incluso, prometen convertirse en una cura para la COVID-19. Además, a cualquiera puede pasarle… aunque, en realidad, de Koprowski en adelante, nadie dejó de patentar sus desarrollos y los monoclonales mueven millones de dólares cada año.

Por suerte, los problemas legales no llegaron a ningún lugar y el brillo de estos científicos no pudo taparse con el dedo escandaloso de una patente mal habida. De hecho, Milstein y Köhler obtuvieron en 1984 -junto a Niels K.Jerne- el Nobel en Medicina por su descubrimiento. En una multitud de imágenes para la posteridad, se los ve a los dos en la ceremonia de entrega de la Academia Sueca, parados, circunspectos en sus trajes de gala. Köler como un enorme vikingo, de pelo casi blanco y barba oscura, y a su izquierda, Milstein, su maestro, un gigante de mirada pícara que le llegaba a la altura del hombro. Y, si hacemos silencio, con un pequeño esfuerzo de imaginación, casi puede escucharse a la tribuna corear: “Y ya lo vé, y ya lo vé, es pa’ Koprowski que lo mira por TV”.

Mariela López Cordero

Mariela López Cordero es comunicadora social, especializada en ciencia y tecnología e integrante de Entre tanta ciencia. Trabaja hace más de diez años buscando formas de conectar la ciencia con la sociedad y, desde 2012, es comunicadora en el CONICET. Disfruta particularmente explorando el vínculo entre comunicación científica y arte a través de cuentos infantiles, obras de teatro y podcasts. Curiosa desde siempre, encuentra en la ciencia un modo de ver el mundo que fomenta la crítica, la creatividad y, sobre todo, la duda. Convencida de que el conocimiento es poder, ve a la comunicación como una herramienta indispensable para la democracia.