Por Bárbara Dibene

La primera vez que escuché sobre el Chagas fue hace cinco años, en una reunión con Mariana Sanmartino, coordinadora del Grupo ”¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?” y Gerardo Marti, uno de los creadores del proyecto de ciencia participativa GeoVin. Fue, además, un momento clave en mi carrera: me propusieron ingresar como becaria doctoral al Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, un instituto dependiente del CONICET y la UNLP. ¿El objetivo? Estudiar la comunicación de la problemática, además de integrar ambos grupos de trabajo. Y acepté, con todo un mundo por descubrir.

Lo primero que me sorprendió es que, según la Organización Mundial de la Salud, al menos un millón y medio de personas en Argentina tienen Chagas y gran parte de ellas no lo saben. También me encontré con que se trata de un tema históricamente asociado a la pobreza, a la ruralidad y a las casas hechas de adobe. Este escenario promueve, hasta el día de hoy, la circulación de discursos estigmatizantes y discriminatorios.

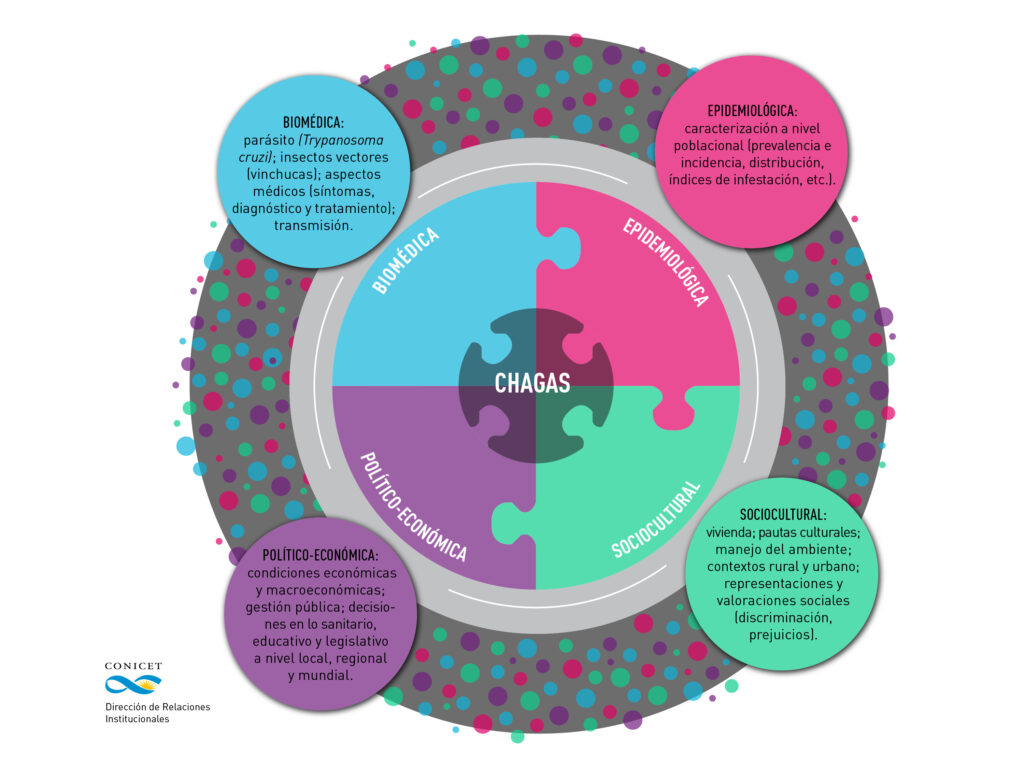

En ese sentido, aprendí que el Chagas no es solo una enfermedad: es una problemática compleja de salud socioambiental atravesada por múltiples dimensiones: la biomédica, la epidemiológica, la sociocultural y la política. Y que para abordarla es necesaria una “mirada caleidoscópica” que nos permita salir de lecturas lineales y simplistas. Es una idea que desde el grupo de investigación tomamos y adaptamos del libro La educación en los museos. De los objetos a los visitantes (2011), de Silvia Alderoqui y Constanza Pedersoli.

Allí, las autoras plantean que la mirada y el conocimiento son de naturaleza social y por eso existen “múltiples interpretaciones sobre lo que se mira”. Desde esa perspectiva, una mirada caleidoscópica implica “favorecer la observación de lo mismo, pero desde distintos puntos de vista”, con el objetivo de construir una imagen más compleja y enriquecida.

Chagas y vinchucas: lo que la ciencia sabe sobre la transmisión

Pero vayamos por partes. En términos biomédicos, el Chagas es una enfermedad parasitaria que puede ocasionar eventualmente afecciones en el corazón, el sistema digestivo o el sistema nervioso. El parásito responsable es el Trypanosoma cruzi, que ingresa al organismo principalmente a través de las vinchucas. Durante su alimentación, estos insectos hematófogos -es decir, que se alimentan de sangre- defecan.

En esas heces puede haber tripanosomas que ingresan al organismo de las personas a través del orificio dejado por la picadura. También puede ser que al rascarnos, arrastremos las heces hacia nuestros ojos, boca u otra herida en la piel. Cabe aclarar que las vinchucas nacen sanas. Sólo contraen el parásito si se alimentan de la sangre de una persona o animal infectado.

Pero también existen otras vías de transmisión. La de mayor relevancia en la actualidad es la vertical o connatal, es decir, durante el embarazo o parto. Es importante, desde la gestión de salud pública, trabajar para diagnosticar y hacer seguimiento en este grupo poblacional porque los bebés, al igual que niñxs y adolescentes, tienen mayores posibilidades de curación. ¿Por qué? Porque la infección es reciente y el parásito aún no ha avanzado tanto en el organismo, lo que aumenta la efectividad del tratamiento. La ley 26.281 -que se aprobó en 2007 y se reglamentó recién en 2022 – establece al respecto la obligatoriedad de la prueba de Chagas a toda persona gestante y bebés recién nacidos.

🗓️Día Mundial de la enfermedad de Chagas.

— Sociedad Argentina Infectología (@SADI_arg) April 14, 2025

👉🏻Recordá que el Chagas se puede prevenir, tratar y curar si es detectado a tiempo. pic.twitter.com/Y7n1vIBV3Y

Invisibilización del Chagas: una deuda en la comunicación de la salud

La pregunta que me surgió al momento de conocer el Chagas (y que me acompaña hasta ahora) fue y es ¿por qué una problemática sanitaria de esta relevancia se encuentra (tan) invisibilizada?

Una posible respuesta es que de Chagas se habla poco y, cuando se hace, suele ser de manera parcial y sesgada. En los medios de comunicación masivos, e incluso en algunos materiales de promoción de la salud, se tiende a abordar sólo los aspectos biomédicos y/o epidemiológicos. Además, persisten estereotipos que lo asocian -especialmente a través de las imágenes- con la ruralidad, las casas de adobe y la pobreza, lo que contribuye a la estigmatización de ciertos sectores sociales y desalienta el interés por informarse. “Si yo vivo en un departamento en plena ciudad, ¿qué puede tener que ver el Chagas conmigo?”, pensará más de unx.

Sin embargo, la realidad es otra. Se estima que actualmente dos tercios de las personas con Chagas en el mundo viven en contextos urbanos. Y las vinchucas no se sienten particularmente atraídas por el adobe, sino que buscan cualquier grieta o agujero para refugiarse, independientemente del material de construcción de la vivienda. Vale decir también que lo rural no es sinónimo de pobreza, sino sistema productivo y forma de vida y organización social.

A este contexto de invisibilización y sesgos, se suma la persistencia de discursos paternalistas: presentan a las personas afectadas como sujetos pasivos que necesitan “salvación”, en lugar de recuperar sus experiencias en relación con la problemática. El mejor camino es dar lugar a sus vivencias, saberes, miedos y posibles aportes para quienes estén en una situación similar.

La infección por Chagas no es sinónimo de enfermedad ni de muerte, a pesar de que muchos títulos periodísticos -sensacionalistas, en muchos casos- refuercen esa idea. Se estima que sólo tres de cada diez personas con Chagas manifestarán algún cuadro clínico, entre veinte y treinta años después de haber contraído el parásito.

Dentro de los problemas cardíacos, los principales síntomas son: falta de aire, mareos, desmayos, palpitaciones, hinchazón, retención de líquidos y dolor en el pecho. Para los problemas en el tracto digestivo, en tanto, suele aparecer dolor en el abdomen, dificultad para tragar, regurgitación, ardor en la zona del pecho y constipación persistente y prolongada.

El otro 70 por ciento de las personas que tienen Chagas se quedarán en lo que se conoce como fase crónica asintomática, en la que no se presentan síntomas y solamente se puede detectar el Chagas a través de un análisis de sangre.

Expresiones como “enfermedad silenciosa pero mortal” o “corazón partido” alimentan el miedo y la desinformación. De la misma manera, el uso de términos como “mal de Chagas” o “chagásicos” tiene una connotación negativa y contribuye a la estigmatización de las personas afectadas. Por eso, la invitación es a hablar de problemática, enfermedad o infección, según corresponda, y referirse a “personas con Chagas”. Lo que decimos y cómo lo decimos puede cambiar realidades.

El rol de la Ley y la Educación en la lucha contra el Chagas

La relevancia de la comunicación y la educación sobre Chagas se refleja en dos normativas clave. La Ley de Chagas que mencioné previamente declaró de interés nacional la prevención y el control de todas las formas de transmisión del Chagas e incluyó un artículo que establece acciones de educación sanitaria continua en los medios de difusión masivos y en las instituciones educativas. En 2014, la Ley 26.945 declaró el último viernes de agosto como el Día Nacional por una Argentina sin Chagas para promover acciones de divulgación y promoción de la salud.

A nivel internacional, el 14 de abril fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, cuya primera conmemoración tuvo lugar en 2020, en plena pandemia. Ese año, el grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? realizó junto al Programa Nacional de Chagas el conversatorio virtual de “Comunicación y Chagas: ¿Para qué?”.

Allí se abordó el rol de la comunicación y las dimensiones que la atraviesan en los escenarios más relevantes para la problemática. Desde entonces, todos los años se repite con una temática vinculada a la comunicación. Este año el título es “¿Qué (más) puede aportar el periodismo?», con un panel que incluye a Magalí de Diego, Valeria Román, Javier Sancho, Diego Pietrafesa y Vanesa Paola Avena. Será el 25 de abril a las 11 horas y pueden acceder directamente a través de este link.

Poner al Chagas en agenda (y en la pantalla grande)

Hay una película icónica: Casas de fuego (1995), de Bautista Stagnaro, que retrata la vida de Salvador Mazza, médico argentino y pionero en su investigación a partir de la fundación de la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina (MEPRA) en 1926. La obra dejó plasmada toda una serie de discusiones: la necesidad de estudiar las enfermedades en su contexto, considerar la cultura de las personas afectadas, la no neutralidad de la ciencia, y la influencia de la política y los medios de comunicación en las investigaciones.

Con el tiempo, se convirtió en un recurso educativo y comunicacional clave, con imágenes que aún hoy siguen resonando. De hecho, cuando cuento de qué trata mi investigación, muchas veces me mencionan la película y, en particular, recuerdan escenas donde las vinchucas salen de la cabeza de una muñeca o detrás de una imagen religiosa colgada en la pared.

Creo que la película nos sigue invitando a reflexionar sobre la necesidad de poner el Chagas en agenda, trabajar junto a las personas afectadas y generar investigaciones que tengan un impacto real.

Si tenemos una problemática invisibilizada y atravesada por tanto sesgo y discursos parciales, ¿qué podemos hacer para cambiar la situación? Hablar de Chagas es el primer paso. Pero es necesario trabajar el tema de manera continua, integrándolo a los debates sobre salud, políticas públicas, educación, comunicación y ciencia participativa.

Mariana Sanmartino -hoy directora junto a Gerardo de la tesis que estoy realizando gracias al CONICET, y guía de mi recorrido en este camino de largo aliento- afirma que hay que hablar de Chagas para transformar y transformarse. Para generar un compromiso y un diálogo. Para promover un cambio en la mirada de la problemática. Estoy segura de que eso generó en mí. Y también es la razón por la que escribo este texto.

Bárbara Dibene

Bárbara Dibene es comunicadora. Le gusta escuchar a las personas y contar sus historias. Actualmente es becaria doctoral en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CCT La Plata CONICET-UNLP), donde investiga la divulgación de la problemática de Chagas en discursos audiovisuales. Es parte del proyecto de ciencia participativa GeoVin y del grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?, donde continuamente comprueba la importancia de vincular la ciencia con la sociedad. La lectura, la escritura y las redes sociales son parte de su vida diaria, tanto como la biología y su intensa curiosidad, una característica que su equipo a veces padece… y otras celebra (o al menos eso cree).

Un comentario en «Caleidoscopio en mano: ¿cómo narrar el Chagas más allá del estigma?»